大武口森林公园深处有一处院落,推开那扇红色的木门,扑面而来的是混杂着泥土与草木清香的空气。院子虽然不大,却被打理得错落有致。垄上的番茄缀着红灯笼似的果实,黄瓜藤顺着竹架攀得老高,旁边养荷花的水缸被风掀起层层波纹。

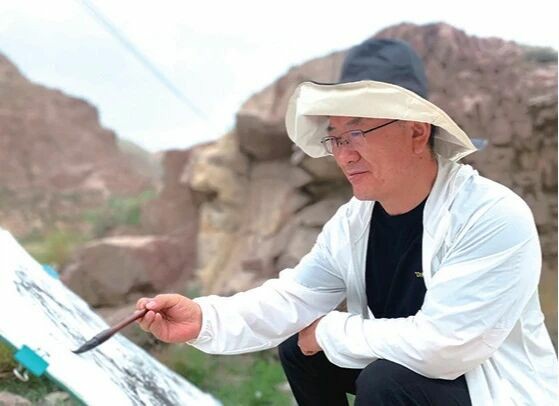

何占福在工作室内认真创作

画家何占福正坐在院中的遮阳棚下,与宣纸对话。他微微佝偻着背,左手轻按在摊开的宣纸上,右手握笔悬于半空,眼神专注得像在凝视山河的魂魄。笔尖轻蘸墨汁时,仿佛能听见宣纸纤维贪婪吸饱水分的细微声响;落纸之际,手腕忽而急转如鹰隼掠崖,忽而缓行似流水绕石,或浓或淡的笔触在纸上晕染开来。不过片刻,贺兰山的轮廓便从虚无中浮现:近景的岩石带着斧劈般的刚硬,中景的林木藏着层叠的灵秀,远景的云雾漫漶成一片朦胧,仿佛能听见山风穿过峡谷的回响。

故土启蒙从银幕光影到笔墨初心

1965年,何占福出生于石嘴山市惠农区,他的艺术启蒙藏在11岁那年的一天里。“那是夏天的傍晚,村里的晒谷场架起了银幕。发电机嗡嗡转着,乡亲们搬着板凳围坐起来,银幕亮起时,连星星都暗了几分。”何占福笑着回忆,影片讲的是徐悲鸿青年时回到家乡当美术老师的故事,当镜头里出现徐悲鸿带着学生写生的画面时,他忽然觉得心脏被什么东西撞了一下。

“原来画画能把日子留住。”那晚回家的路上,他一路都在回想银幕上的画面,这也成了他艺术生涯的最初火种。

何占福户外采风写生

初中时,他考入石嘴山市第八中学美术班,踏上了系统学画的道路。在美术班的日子里,他总跑到贺兰山脚下写生,晨光里的山是青灰色的,正午的山泛着赭石红,暮色中的山又浸在靛蓝里,他把这些色彩记在速写本上,也记进了心里。

1984年,何占福考取原山东省轻工美术学校,第一次离开宁夏。站在异乡的画室里,他对着江南的小桥流水,笔下却总不自觉地冒出贺兰山的轮廓。毕业后,他放弃了留在沿海城市的机会,毅然回到石嘴山:“就像树离不开根,我的笔离不了贺兰山的土。”

此后的二十多年里,他五次踏上深造之路:从山东省轻工美术学校到原中央工艺美术学院,再到中国国家画院、中国人民大学名家班,直到以访问学者身份走进中国艺术研究院。在北京的画室里,他临摹过范宽的《溪山行旅图》,揣摩过黄公望的《富春山居图》,与来自全国各地的画家探讨笔墨技法,但每次提笔,脑海里浮现的仍是贺兰山的沟壑与黄河的浪涛。五次深造的经历,让他在遍访名师、切磋交流中,愈发坚定:艺术的根,必须扎在故乡的泥土里。

创作历程传统新芽生当代筋骨

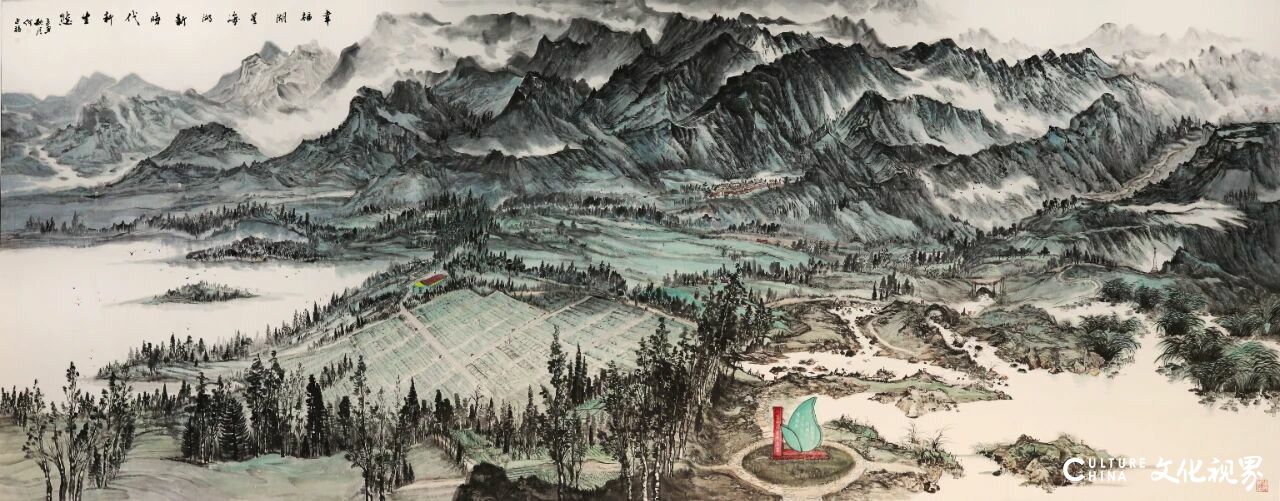

何占福的画,一眼就能望见“宁夏的模样”。贺兰山的雄奇、黄河的奔腾、星海湖的静谧、沙湖的灵秀,这些地域符号在他笔下反复生长,二十余次入选全国美术作品展、中国国家画院展览并获奖的作品,无不是对家乡“经济肌理与精神风骨”的深刻解读。

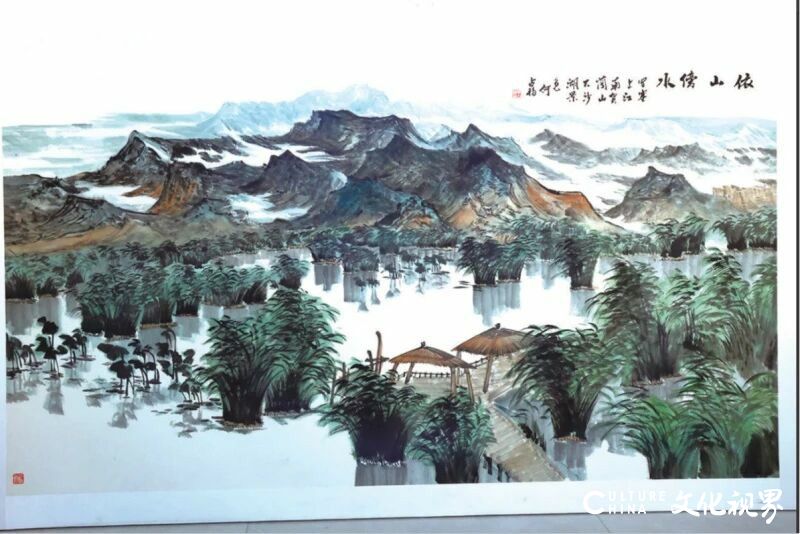

何占福的作品《依山傍水》

2014年,为自治区政府创作巨幅贺兰山画作的经历,成了他艺术生涯里滚烫的记忆。6米宽、2米高的尺幅,从众多画家中被选中的信任,让他既觉肩头沉甸甸,又难掩创作的冲动。

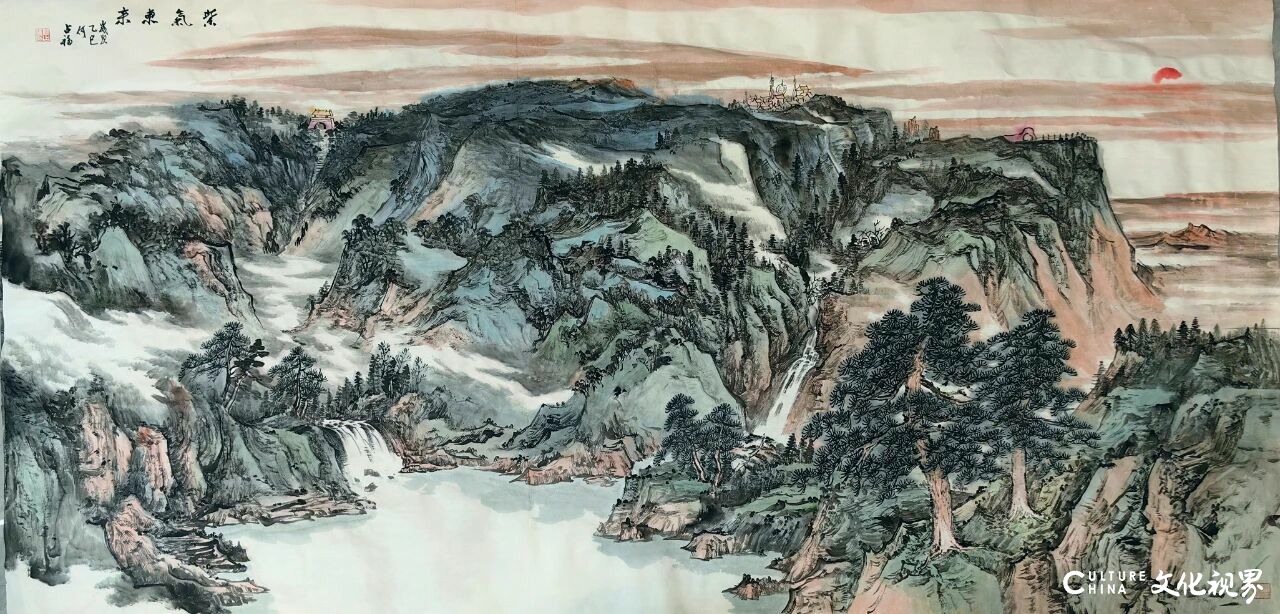

按要求需先画小样报批,但何占福深知,巨幅创作的灵气容不得“按图索骥”。那些日子,画面的布局、笔墨的浓淡,在他脑海里千回百转、反复锤炼。构思成熟后,他仅用十天便完成水墨粗稿,当众人见到粗稿齐声赞叹“这就是贺兰山的魂”时,他知道,这幅画抓住了家乡的精气神。上色时,他特意捕捉雨后贺兰山的神韵:如大地被洗过般清亮,在“父亲山”粗犷博大的底色上,添了几分草木初萌的灵动。每当有人问起画里的故事,他总会说:“不是我画得好,是贺兰山本身就美。”

他的风格,是传统笔墨与现代视角的共生。“先钻进传统的深海,再带着传统望向当下。”何占福说,唐宋元明的笔墨是根基,但若困在古人的框架里,画不出今日山河的呼吸。画宁夏的丹霞地貌、须弥山石窟时,他以传统笔墨打底,却悄悄融入对当下山河的凝视——贺兰山的岩石里藏着风的轨迹,沙湖的水波里漾着时代的光影,让古老的笔墨长出当代的“筋骨”。

正是这种“从传统中来,到当下中去”的创作理念,让他的作品屡获殊荣。《六盘山上高峰》和《巍巍贺兰》两幅作品被人民大会堂收藏,并悬挂于宁夏厅。此外,他的作品多次入选中国美术家协会主办的全国美术作品展,并荣获铜奖、优秀奖等荣誉。他的画作还被钓鱼台国宾馆、自治区人民政府等机构收藏,成为展示中国山水画艺术的重要代表。

何占福的艺术成就得到了业内的高度评价,他被授予“塞上文化名家”“四个一批人才”等荣誉称号,并享受政府特殊津贴。他的作品不仅在国内广受赞誉,还在国际上有一定影响力。他通过举办个人展览、出版画册等方式,传播中国山水画的艺术魅力,为弘扬中华传统文化作出了卓越贡献。

文化传承让贺兰山气韵自然生长

如今的何占福,身兼宁夏美术家协会主席、中国美术家协会理事、宁夏山水画研究院院长、石嘴山市书画院院长等职。他是实力派山水画家,血脉里流淌着艺术的基因,情感里洋溢着山水的形式;他又是地方美术工作的组织者、协调者、参与者,要发挥自己的智慧和才能,做好这门艺术的传承。

何占福与作品合影

在他看来,画家的修行有三重:练强“内功”,把传统技法学成血脉里的本能;扎根生活,从普通人的故事里打捞美的源头;让美育融入日常,用画笔记录时代、传播温度,这比画好一幅画更有分量。《须弥石窟》《青山浩渺入烟霞》《大地的记忆》《大山吻》《母亲河》《红色经典》……这些作品从传统笔墨中走来,又未落入某家某派的窠臼,既带着传统的规范,又以现代人的眼光观察自然,感受自然,从中提炼出画中的境界、意中的神韵,彰显着“我画我心”的艺术个性。

“画派从不是主动成立的,而是靠一个创作团队的共识、作品的社会影响力慢慢自然形成的。我们宁夏很多画家都围绕贺兰山这一地域特色创作,我更是走遍了贺兰山。”谈及“贺兰山画派”,何占福有着清醒的认知。

“早年姜宝林先生就鼓励过我成立‘贺兰山画派’,他当年在贺兰山创作的作品荣获国际大奖,还被挂进人民大会堂宁夏厅,为这片土地的艺术播下了种子。”何占福说,“但我始终觉得,画派的成熟急不得,让地域特色与艺术表达传承下去才能真正扎根。如今大家渐渐认可这个概念,对我而言,是肯定,更是责任,要让贺兰山的笔墨气韵,在一代代创作中自然生长出画派的筋骨。”这些年,他做得最多的事,是组织宁夏的画家一起走进贺兰山。每年春秋两季,他都会发起“贺兰山写生季”,带着二十多位画家在山里住上一个月。白天,大家分散在不同的山谷写生,傍晚就围坐在篝火旁交流心得:你画的山岩用了什么皴法,我画的云雾藏了什么意境,他画的山讲了什么故事。

如今,越来越多的人开始认可“贺兰山画派”的概念。2024年,30位画家的80幅作品在北京中国美术馆展出,从不同角度展现了贺兰山的雄奇与灵秀。展览期间,有一位评论家写下这样的话:“这些画里,能看到山的魂,人的情,还有一种地域对艺术的坚守。”

从石嘴山的院落到全国画坛,何占福的艺术之路,始终绕不开贺兰山的轮廓与黄河的涛声。他用笔墨证明:真正的艺术,既要能“沉下去”吃透传统的深海,也要能“走出来”拥抱生活的旷野。而那份对故土的赤诚,正是让作品永远带着温度与力量的密码。

如今,60岁的何占福仍在为“贺兰山画派”的成长奔走。他带着团队走进上海、广州、西安等地举办巡展,在展厅里给观众讲贺兰山的故事;他和高校合作开设“贺兰山绘画研究”课程,把地域文化融入艺术教育;他还在短视频平台上开设“笔墨贺兰山”专栏,教网友如何用简单的笔触画山,让更多人感受贺兰山的美。“有次在西安的画展上,一个小姑娘指着画说‘我长大了也要去贺兰山看看’,那一刻我就知道,所有的付出都值了。”何占福如是说。

何占福常对团队说:“‘贺兰山画派’不是我们这代人的事,是要传给子孙的。我们要做的,就是把根扎得再深些,让后来人能顺着我们的脚印,把贺兰山的笔墨气韵,画进更远的岁月里。”这份对文化传承的倾心用力,就像他画里的贺兰山,沉默却坚定,在时光里生长出永恒的力量。

作品欣赏

幸福湖星海湖新时代新生态

空白图.jpg

紫气东来

空白图.jpg

百泉争流

空白图.jpg

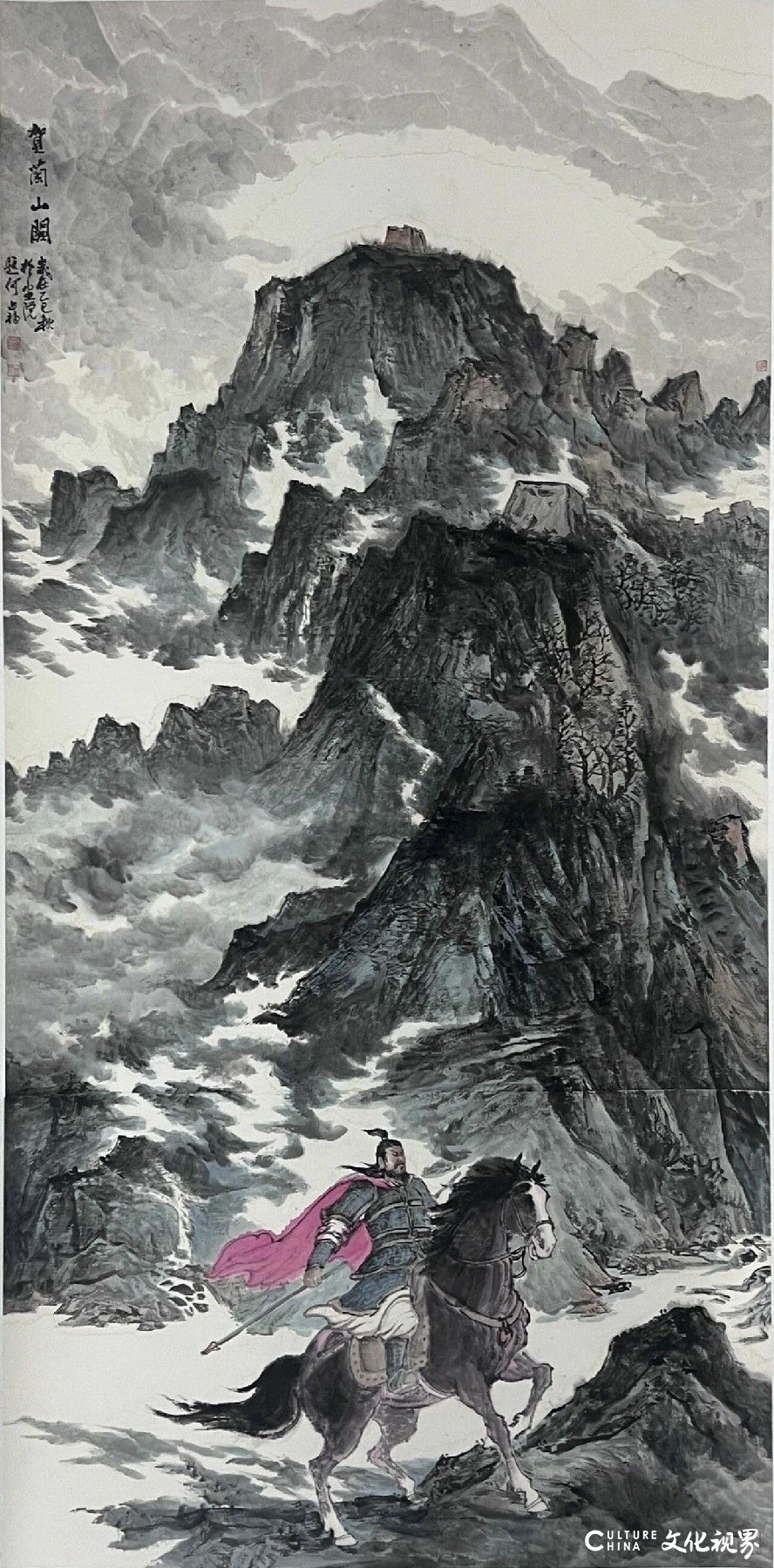

贺兰山阙

空白图.jpg

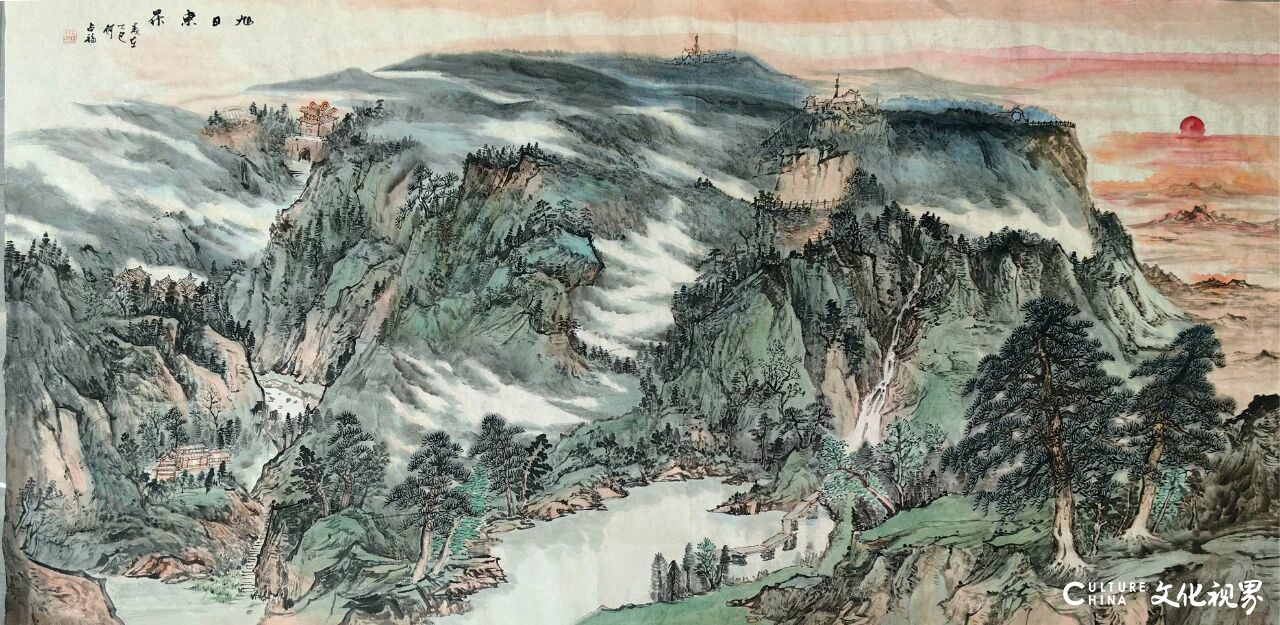

旭日东升

(来源:石嘴山网)

艺术家简介

“贺兰山阙 家国同辉——九柱·玖裕臺杯石嘴山市书法美术摄影作品展”暨何占福美术馆开馆启动仪式将于9月29日举行

何占福,中国美术家协会理事,宁夏美术家协会主席,宁夏书画院专职画家。中国艺术研究院访问学者,宁夏山水画研究院院长,石嘴山市文联副主席、市美协主席、市书画院院长,宁夏文史馆研究员,被自治区评为“塞上文化名家”“四个一批”人才,享受市政府津贴,第十一届自治区人大代表。

配资炒股推荐几个网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。